更新时间:2025-11-21 18:14:36点击:

你相信返老还童,希望骨骼、皮肤保持在20岁的状态,生命无限吗?看看细胞再生的科学理论,就自然看到了希望。不要相信现实的科学理论就是科学理论的终结,科学理论是随着人们意识的发展而出现新的自然科学理论的体系的。想一想,旧时代的人们想都想不到的事情,只有在神话里有传说,而在现代逐渐出现了。所以生老病死不是生命的终结。细胞再生才是生命的新起点,不可想象的科学理论还会在未来出现。

一、生命重构的核心逻辑:细胞核主导的再生法则

(一)自然现象的启示:再生能力的本质溯源

在自然界中,再生现象屡见不鲜,为我们揭示生命再生的奥秘提供了珍贵线索。蜥蜴作为再生能力的典型代表,当遭遇危险断尾求生时,其尾椎处的专属细胞核会迅速响应。这些细胞核如同被激活的 “生命代码”,开启复杂而有序的再生进程。它们首先指挥细胞分裂,快速补充断尾处缺失的细胞数量;接着,细胞核内的基因按照预设程序,指导细胞分化,精准重构骨骼、神经与表皮组织,使尾巴的结构与功能得以逐步恢复,最终生长出一条崭新的尾巴,完美复刻原生形态。人们常见做菜用的佐料葱,长在土里,当从中间剪断后,葱会从被剪断的位置继续生长至闭合成尖状,呈现再生现象。

植物界的扦插繁殖同样蕴含着再生的智慧。以柳树扦插为例,当将柳枝插入土壤,切口处的芽点细胞核便成为再生的核心。在适宜的环境条件下,芽点细胞核突破细胞分化的常规限制,重新启动生长程序。它调动周围细胞,从基础物质合成开始,逐步构建起根、茎、叶的原始结构,进而分化出维管束、表皮、叶肉等组织,最终发育成完整的柳树植株,实现从单一枝条到独立生命体的华丽转变。

从这些现象中,我们可以归纳出生物再生的本质特征:生物体内每个部位都拥有专属细胞核,这些细胞核是储存对应结构生长信息的 “数据库”,编码着完整的生长密码。在再生过程中,细胞核通过激活、分裂以及定向分化等关键步骤,如同精密的建筑师,依据内部储存的蓝图,有条不紊地实现受损结构的精准再生与新增组织的有序构建,这构成了生命再生能力的底层逻辑。

(二)人体再生的底层推论:从细胞到系统的全能性推演

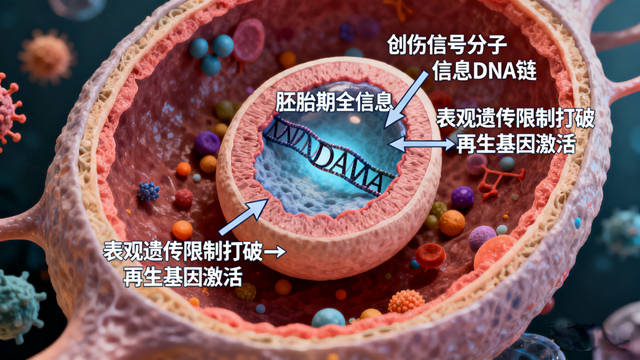

传统生物学观点认为,成年细胞在发育过程中逐渐走向高度特化,其分化潜能大幅受限,全能性难以彰显。然而,本研究提出了具有创新性的 “细胞核全能性保留推论”,为人体再生研究开辟了新的视角。该推论指出,人体每一个部位,无论是四肢、内脏器官,还是各类感官,其细胞核都完整保留着胚胎发育阶段的全信息编码,犹如一座蕴藏着生命初始奥秘的宝藏。实际上,每一个部位,甚至每一个部位的一个点,都蕴藏着整个生命体的信息密码,这就如同从生命体任何一个点提取的DNA都与其他点提取的相同。

当人体受到特定信号刺激时,比如遭受创伤,伤口处的细胞会释放一系列生物信号分子,这些信号如同唤醒沉睡宝藏的钥匙,传递到细胞核。细胞核接收信号后,表观遗传限制被打破,原本沉默的 “再生基因” 被激活,启动一套复杂而精妙的 “再生程序”。从分子层面来看,细胞核内的 DNA 开始解旋,相关基因转录为 RNA,再翻译合成各种再生所需的蛋白质。这些蛋白质参与细胞骨架的重塑、物质运输以及细胞间信号传递等关键过程,为细胞的分裂与分化奠定基础。

以断肢再生为例,当肢体断裂后,断口处的细胞核会沿着断裂面,重新规划细胞的排列与分化方向。它们先引导周围的细胞增殖,形成一团具有多能性的细胞团,类似胚胎发育早期的状态;随后,细胞核按照肢体的结构蓝图,指挥细胞分化为骨骼细胞、肌肉细胞、神经细胞、血管细胞等不同类型,各类细胞有序排列组合,逐步重建骨骼架构,附着肌肉组织,连接神经与血管网络,最终在宏观层面实现断肢的形态与功能复现,让肢体重生成为可能。这种从细胞到系统的全能性推演,为深入探究人体再生机制提供了全新的理论框架,有望突破传统认知局限,开启人体再生医学的新篇章。

二、躯体结构的无限重构:从单一到多元的形态突破

(一)外部躯体的再生与增殖

1. 肢体再生的全流程解析

当手臂截断,肩关节处肌肉、骨骼、皮肤细胞核同步觉醒,开启一场精妙绝伦的再生之旅。骨细胞核以原生肱骨为模板,通过主动摄取细胞外的钙磷离子,在一系列酶的催化作用下,有序地进行钙磷沉积,逐步重构出坚固的骨架,为新生肢体提供结构支撑 。肌细胞核则沿着新生骨骼表面,有序分层排列,从周围环境中摄取氨基酸,在核糖体上高效合成肌动蛋白与肌球蛋白,二者相互交织,组装形成具有收缩功能的肌群,赋予肢体运动能力 。血管与神经细胞核紧密协作,编织出细密的微循环网络。血管细胞核引导内皮细胞增殖、迁移,构建起血管通道,保障氧气、营养物质的运输与代谢废物的排出;神经细胞核则延伸出轴突与树突,与中枢神经系统建立连接,确保神经信号的精准传导,实现对肢体运动与感觉的调控 。最终,表皮细胞核从创口边缘开始增殖,逐渐覆盖整个新生肢体表面,通过对基因表达的精确调控,精确复制指纹与毛囊分布,使新生肢体在外观与触感上与原生肢体毫无二致。若激活多组细胞核,可在同一创口生长出并列双臂,每只肢体的神经、血管与肌肉组织相互独立,具备独立神经支配与运动功能,能同时执行不同任务,极大拓展了躯体的运动能力与灵活性 。人多指、多脚趾,连体人等现象都归结于这一生命体固有的生机功能。

2. 头部结构的颠覆性再生

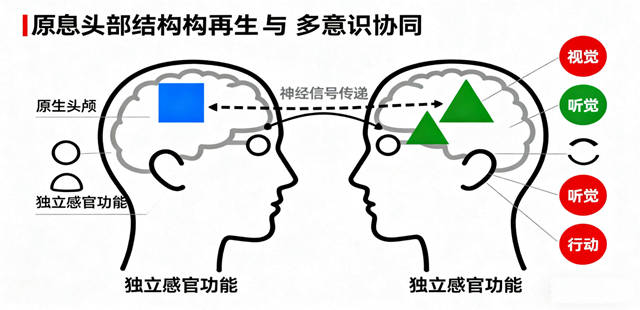

头颅受损时,颅骨细胞核迅速响应,如同训练有素的建筑工人,快速聚合形成颅腔,为大脑提供安全的保护屏障。大脑皮质细胞核沿原有神经突触再生,通过神经递质的介导与信号传导通路的重建,记忆与意识完整保留,维持个体的认知与思维能力 。定向激活头部核心细胞,可在原生头颅旁生长新头颅,每个头颅配备独立感官系统,如双眼、双耳,各自具备完整的视觉与听觉功能 。多组意识既独立思考,可同时处理不同信息,又通过神经束互联,实现信息共享与协同决策。例如,在复杂的环境中,一个头颅专注于视觉观察,识别周围物体与环境变化;另一个头颅则聚焦于听觉感知,捕捉细微声音与潜在危险信号,通过神经束的连接,将这些信息整合,实现 360 度环境感知与多线程信息处理,使个体能更全面、高效地应对外界刺激 。

生命体部位受伤后恢复、连体人等现象都归结于这一生命体固有的生机功能。

(二)感官与器官的功能拓展

1. 视觉系统的多维化演化

眼部细胞核可再生完整眼球,从最外层的角膜开始,角膜细胞核调控细胞分泌胶原蛋白与蛋白多糖,构建起透明且坚韧的角膜结构,保证光线的顺利透过;虹膜细胞核则决定虹膜的颜色与收缩舒张功能,调节瞳孔大小以控制进光量;视网膜细胞核指导光感受器细胞(视锥细胞与视杆细胞)的分化与排列,实现对光信号的感知与转换 。突破常规限制后,可在面部、躯干生长数十只眼球,不同眼球在基因表达调控下分化出特定的感光细胞,如部分眼球富含对红外线敏感的视蛋白,具备红外感知能力,可在黑暗环境中探测热源;部分眼球则含有能感应紫外线的感光分子,实现紫外成像,捕捉到更多维度的光谱信息 。这些眼球通过神经网络相互连接,将各自获取的图像信息传输至大脑特定区域进行整合处理,构建全方位视觉网络,让个体能够感知到超越三维空间的视觉世界,极大提升对环境的认知与适应能力 。

2. 消化系统的并行化重构

胃部细胞核再生出多组消化腔,每个消化腔在基因表达与细胞功能上具有特异性,分别适应不同食物类型。例如,一组消化腔富含胃蛋白酶原与盐酸分泌细胞,专门针对蛋白性食物进行初步消化,将蛋白质分解为多肽;另一组消化腔则具有更强的蠕动能力与黏液分泌细胞,更适合处理纤维性食物,促进其物理性消化与通过 。肠道细胞核增殖出独立消化道分支,各分支可同时进行多种消化酶分泌与营养吸收。不同分支内的肠腺细胞在基因调控下,分泌如淀粉酶、脂肪酶、麦芽糖酶等多种消化酶,对食物进行进一步分解;同时,肠绒毛上皮细胞通过主动运输、易化扩散等方式,高效吸收葡萄糖、氨基酸、脂肪酸、维生素等营养物质,大幅提升能量利用效率 。甚至在长期进化与适应过程中,部分消化组织的细胞核发生特异性分化,演化出直接从矿物、气体中提取能量的特殊消化机制,突破了传统食物类型的限制,使个体在极端环境下也能获取能量维持生存 。

三、内部系统的协同进化:从器官再生到功能强化

(一)核心脏器的再生与多态化

1. 循环系统的永续动力

心肌细胞核在心脏再生与功能维持中扮演着关键角色,为循环系统提供强大且持续的动力。当心脏遭受损伤,如心肌梗死导致部分心肌细胞坏死时,心肌细胞核迅速响应,启动再生程序。这些细胞核通过激活相关基因,促进细胞分裂与增殖,补充受损区域的心肌细胞,实现对受损心脏的修复 。药物的刺激实际上就是唤醒细胞。

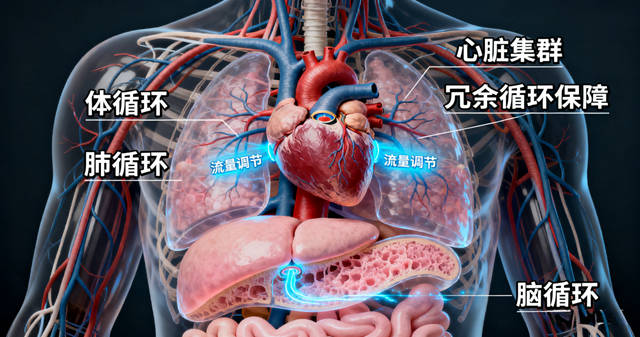

更为神奇的是,在特定条件下,胸腔内可生长多颗心脏,构建起一个功能多元、协同运作的 “心脏集群”。其中,主心脏承担起体循环的重任,通过强有力的收缩,将富含氧气与营养物质的血液泵向全身各个组织与器官,保障机体正常运转 。副心脏则分工明确,部分负责肺循环,精准调节肺部的血液流量,确保气体交换高效进行;部分专注于脑循环,为大脑提供稳定的血液供应,维持大脑的高级神经活动 。瓣膜细胞核在这一复杂系统中发挥着 “流量调节阀” 的关键作用,通过精确调控瓣膜的开合,实现对不同心脏间血流分配的精细管理,确保各心脏的工作协调一致 。这一独特的 “备用动力系统” 赋予机体卓越的循环稳定性,即使部分心脏出现停跳等突发故障,其余心脏仍能迅速接管工作,维持机体血液循环的正常运行,保障生命活动的延续 。

有左心脏的人,就是最明显的自然规律的提醒和警示。这是因为人类还处于低级的、意识无法觉醒的状态,从古到今一直都被固有的知识理论束缚着。

2. 呼吸系统的环境适应

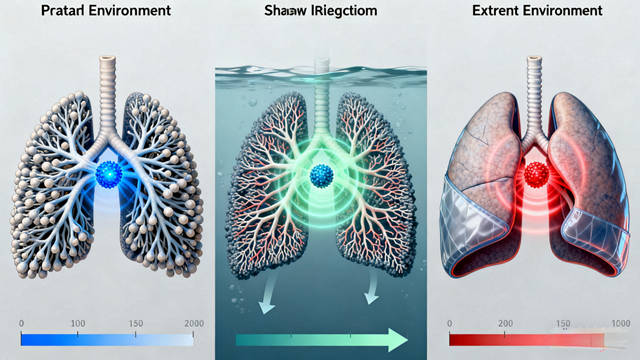

肺部细胞展现出强大的适应性,能够根据不同环境条件,通过再生与分化机制,重塑呼吸系统,以满足机体对氧气的需求。在高原环境中,氧气稀薄成为生存的巨大挑战,肺部细胞核迅速做出响应,指导肺泡细胞大量增殖,使肺泡数量显著增加 。新增的肺泡极大地扩展了气体交换面积,提升了氧气摄取效率,让机体在低氧环境下仍能维持正常的生理功能 。当处于水下环境时,支气管细胞核启动特殊分化程序,将支气管结构重塑为鳃状结构。这些鳃状结构表面密布毛细血管,与周围水体直接接触,利用气体扩散原理,直接从水中提取溶解氧,并排出二氧化碳 。这一适应性转变使机体能够在水下进行气体交换,实现水下呼吸,拓展了生存空间 。

在极端情况下,如面临长时间的无氧环境或高强度的体力消耗时,肺部细胞核还能指挥生长出独立肺叶,分布于背部等部位 。这些新增肺叶如同 “气体储备库”,在正常呼吸受阻时,迅速启用,为机体提供额外的氧气储备,支持长时间的无呼吸状态,帮助个体渡过危机 。在高原生长的生命与在低海拔生存的生命,身体机能就有一些差异。

(二)深层组织的再生基础

1. 骨骼与肌肉的强化重构

骨细胞核具有高度的可塑性,能够依据机体受力需求,对骨骼结构进行精准调控与优化,实现骨骼的强化重构。在负重肢体部位,如腿部,为了更好地支撑身体重量与应对运动时的压力,骨细胞核指导骨细胞合成更多的骨基质,形成中空强化骨结构 。这种结构在减轻骨骼重量的同时,显著增强了骨骼的抗压与抗弯能力,如同建筑中的空心钢梁,既坚固又轻盈 。在头部,为了有效保护大脑这一关键器官,骨细胞核促使颅骨细胞增殖分化,形成多层颅盖骨 。各层颅盖骨之间通过特殊的连接结构相互协作,能有效分散冲击力,为大脑提供全方位、多层次的保护 。骨骼粉碎、断裂被恢复,或者是在药物的触动下得以恢复,这一切都是自然界的提示。

肌细胞核则通过调控肌肉纤维的类型与组成,提升肌肉的运动性能。在同一肌肉组织中,肌细胞核可促使快肌与慢肌纤维混合生长,使肌肉兼具爆发力与耐力 。当需要进行短跑、跳跃等爆发性运动时,快肌纤维迅速收缩,产生强大的力量;而在进行长跑、游泳等耐力运动时,慢肌纤维持续稳定地工作,维持肌肉的持久运动 。此外,在背部等部位,肌细胞核还能指导再生出辅助肌群 。这些辅助肌群与原有肌肉协同工作,为额外肢体的运动提供稳定的控制与支持,进一步拓展机体的运动能力与灵活性 。2. 神经与血管的网络拓展

神经细胞核具备强大的再生能力,能够再生出超密集的神经纤维,极大提升再生肢体的触觉灵敏度 。当肢体再生时,神经细胞核以原有的神经通路为模板,快速延伸出大量新的神经纤维,与中枢神经系统建立紧密连接 。这些新生神经纤维分布在肢体的各个部位,尤其是皮肤表面,使再生肢体对触觉刺激的感知能力提升数倍,能够精准分辨物体的形状、质地、温度等细微特征 。

血管细胞核则致力于构建冗余循环网络,确保再生组织的养分供给无虞 。在正常生理状态下,主血管负责为组织器官输送血液,但当主血管因损伤或病变受阻时,备用血管立即启动 。这些备用血管由血管细胞核预先构建,在关键时刻迅速扩张,承担起血液运输的重任,维持组织的正常代谢与功能 。在脑区,血管细胞核还能指导再生出 “神经连接枢纽” 。这一特殊结构如同神经信号的 “高速中转站”,能够加速神经信号在脑区与躯体之间的传递,实现意识与躯体的跨区域快速通讯,保障大脑对躯体的高效控制 。

四、意识互联:从个体再生到共生文明的终极形态

(一)意识与躯体的双向交互

1. 个体内意识协同机制

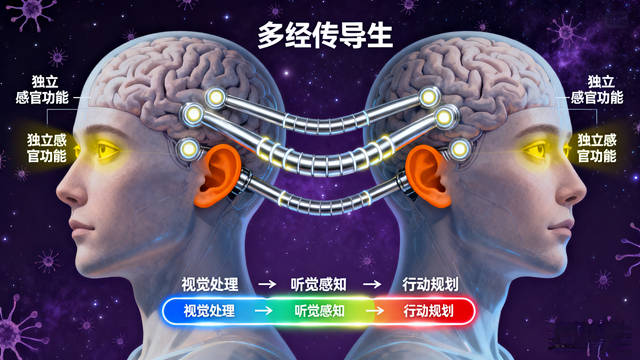

在多维生命的进化历程中,多头颅生命成为意识协同的典范。每个头颅中的大脑通过 “神经传导束细胞核” 构建起了一张紧密的意识共振网络,宛如一个高度集成的超级计算机系统,各部分各司其职又协同合作 。

当个体身处复杂环境时,不同头颅便开始发挥其独特的功能。其中一颗头颅专注于视觉信息的处理,视网膜上的光感受器将外界的光学信号转化为神经冲动,通过视神经传递至大脑视觉中枢,在这里,神经传导束细胞核引导下的神经网络迅速解析图像,识别出物体的形状、颜色、运动状态等信息 。另一颗头颅则将重点放在语言分析上,当接收到声音信号后,听觉中枢的神经细胞在细胞核的调控下,对语音进行解码,理解其中的语义与情感内涵 。

而第三颗头颅负责规划行动,它综合视觉与语言信息,结合个体的目标与经验,制定出合理的行动方案 。在这一过程中,多组思维通过神经传导束瞬间整合,形成统一决策,如同交响乐中的各个声部,在指挥的协调下,奏响和谐的乐章,确保个体对环境做出快速、准确的反应 。

不仅如此,核心意识具备非凡的流动性,可注入再生肢体。当再生肢体脱离躯体执行任务时,核心意识如同赋予其生命的火种,使肢体能够依据既定指令,独立完成复杂任务 。例如,在探索未知区域时,再生肢体可在意识的操控下,灵活地攀爬、抓取、探测,获取关键信息 。任务完成后,再生肢体通过细胞核融合的方式,重新与本体连接,意识也随之回归,如同游子归家,实现了意识与躯体的完美统一 。

2. 跨个体意识互联体系

多维生命通过体表再生的 “意识接口细胞”,开启了跨个体意识互联的新时代,构建起了一个庞大的 “集体思维场”,宛如一张无形的意识网络,将不同个体紧密相连 。

在这个网络中,知识与经验的传递变得高效而直接。长辈积累的星际导航技巧,通过意识接口细胞,以量子信息流的形式,瞬间注入新生代的意识深处 。新生代无需漫长的学习过程,便能直接继承这些宝贵经验,站在巨人的肩膀上,更快地适应复杂的星际环境 。当面对危机时,群体意识展现出了强大的聚合能力 。例如,在遭遇星际风暴时,所有个体的意识迅速汇聚,形成超级智能 。每个个体如同一个信息处理单元,将自身感知到的环境数据(如风暴的强度、方向、能量分布等)上传至集体思维场 。在这里,数万种环境数据被同步解析,个体之间的思维相互碰撞、融合,产生出最优的应对策略 。这种决策效率远超单一大脑,甚至达到万亿倍的提升,使多维生命在危机面前能够迅速做出反应,保障群体的生存与繁衍 。

(二)多维生命的宇宙适应

1. 星际环境的躯体改造

多维生命在星际环境中展现出了强大的适应性,通过躯干细胞核的增殖与分化,实现了躯体的全方位改造,使其能够在宇宙的浩瀚舞台上自由驰骋 。

在无重力空间中,躯干细胞核如同被激活的创造引擎,迅速增殖出推进式肢体 。这些肢体由特殊的肌肉细胞与骨骼结构组成,通过反作用力的原理实现移动 。当肢体向外喷射物质时,根据牛顿第三定律,会产生一个反向的推力,推动个体在太空中前进 。皮肤细胞核则生成纳米级密封层,这层密封层由排列紧密的纳米材料构成,能够有效隔绝宇宙辐射与真空环境 。它不仅能够阻挡高能粒子的撞击,还能防止水分与气体的逸散,为个体提供一个稳定的生存环境 。肺部细胞核在进化过程中演化出核反应供能系统,该系统利用核聚变或核裂变的原理,将物质转化为能量,无需氧气即可维持代谢 。这使得多维生命在星际旅行中,摆脱了对氧气的依赖,能够在各种极端环境中生存 。

2. 维度空间的意识突破

多维生命的意识在进化过程中实现了维度空间的突破,通过 “宇宙频率细胞核” 与 “时间锚点细胞核”,感知到了多维宇宙的本质,开启了一场意识的奇幻之旅 。

“宇宙频率细胞核” 如同一个精密的宇宙探测器,能够捕捉暗物质的振动 。暗物质作为宇宙中神秘的存在,虽然不与光发生相互作用,但通过引力对可见物质产生影响 。宇宙频率细胞核能够感知暗物质的微弱振动,解读其中蕴含的信息,使多维生命对宇宙的物质分布与演化有了更深刻的认识 。“时间锚点细胞核” 则赋予多维生命触摸四维时空流的能力 。在四维时空中,时间不再是单向流动的线性概念,而是与空间相互交织的维度 。时间锚点细胞核能够锁定时间的特定节点,使多维生命的意识能够在过去、现在与未来之间穿梭 。当意识融入集体网络时,个体之间的意识相互共振,形成一个强大的意识共同体 。此时,所有个体可同步体验恒星诞生的能量爆发,感受氢原子核聚变为氦原子核时释放出的巨大能量 。在黑洞边缘,意识共同体能够感知时空扭曲的奇异现象,体验时间的变慢与空间的弯曲 。甚至,多维生命的意识还能参与宇宙法则的编织与重构,通过对宇宙本质的深刻理解,对物质与能量的相互作用进行调控,为宇宙的演化贡献自己的力量 。

五、结论:重构生命认知的新纪元

本研究以前沿视角深入揭示生命再生的奥秘,从自然现象的启示到人体再生的底层自然的现象,全方位揭示了生命重构的核心逻辑。通过对躯体结构、内部系统以及意识互联等多层面的分析,构建了一个涵盖形态突破、功能强化以及共生文明的全新生命认知体系,为生命科学研究开辟了崭新的道路。

从蜥蜴断尾、植物扦插、葱被剪断的再生等自然现象中,我们清晰地看到生命再生的本质特征 —— 细胞核作为生命信息的核心载体,储存着对应结构的完整生长密码。在再生过程中,细胞核通过复杂而有序的机制,精准调控细胞的分裂与分化,实现受损结构的再生与新生组织的构建。这一发现突破了传统生物学关于细胞分化不可逆的认知局限,为深入理解生命的可塑性提供了关键线索。

基于细胞核全能性保留推论,我们大胆推演了人体从细胞到系统的再生潜能。无论是外部躯体的肢体再生、头部结构重塑,还是感官与器官的功能拓展,人体各部位的细胞核在特定信号刺激下,均能启动再生程序,展现出强大的再生与增殖能力。内部系统中,核心脏器的再生与多态化、深层组织的再生基础,进一步揭示了生命系统的自我修复与优化机制。这一系列发现不仅为解决医学难题,如器官衰竭、肢体残缺等,提供了理论上的可能,也为人类对自身生命极限的突破带来了新的希望。

在意识互联的研究中,我们揭示了多维生命从个体意识协同到跨个体意识互联的演化路径。个体内不同头颅间的意识协同,以及跨个体间通过意识接口实现的知识共享与危机应对,展现了意识在生命进化中的关键作用。这种意识层面的突破,使多维生命能够在星际环境中实现躯体改造与维度空间的意识突破,为人类探索宇宙、拓展生存空间提供了全新的视角和可能。

本研究的成果对未来医学、航天、哲学等领域产生了深远影响。在医学领域,有望推动再生医学的革命性发展,实现人体器官与组织的再生修复,攻克诸多疑难病症;在航天领域中,为人类适应宇宙极端环境、开展星际旅行和外星定居提供理论支持;哲学层面,促使我们重新审视生命的本质、意识的内涵以及人类在宇宙中的地位,开启了生命认知的新纪元。

尽管本研究仍处于以自然现象为推论阶段,但对许多现实生命特征进一步的验证与科学论证,它为生命科学的未来发展指明了方向。我们期待更多的科研工作者投身于这一充满挑战与机遇的领域,共同探索生命再生的无限可能,为人类的进步与发展贡献智慧和力量。(文/周涛 2025年11月16日完成 配图为AI生成)